Baudolino - Parte VII - Baudolino va a París

Baudolino llegaba a París con un poco de retraso, porque en aquellas escuelas se entraba incluso antes de los catorce años y él tenía ya dos más. Pero había aprendido tanto de Otón, que se permitía no seguir todas las clases para dedicarse a otras cosas, como se verá.

Había ido con un compañero, el hijo de un caballero de Colonia que había preferido dedicarse a las artes liberales en lugar de la milicia, no sin disgusto por parte de su padre, pero sostenido por la madre, que celebraba sus dotes de precocísimo poeta, tanto que Baudolino había olvidado, si alguna vez llegara a aprenderlo, su verdadero nombre. Lo llamaba Poeta, y así todos los demás que lo conocieron a continuación. Baudolino descubrió muy pronto que el Poeta jamás había escrito una poesía, había declarado únicamente quererlas escribir. Como recitaba siempre poesías ajenas, al final incluso el padre se había convencido de que debía seguir a las Musas, y lo había dejado marchar, dotándole con lo justo para sobrevivir, con la idea equivocadísima de que lo poco que bastaba para vivir en Colonia bastara y sobrara para vivir en París.

Recién llegado, Baudolino no vio la hora de obedecer a la emperatriz, y le escribió algunas cartas. Al principio había creído calmar sus ardores acatando aquella invitación, pero se dio cuenta de lo doloroso que era escribir sin poderle decir lo que experimentaba verdaderamente, estilando cartas corteses y perfectas, en las que describía París, una ciudad ya rica de bellas iglesias donde se respiraba un aire sanísimo, el cielo era amplio y sereno, excepto cuando llovía, cosa que no sucedía más de una o dos veces al día, y para uno que llegaba de las nieblas casi eternas era un lugar de eterna primavera. Había un río sinuoso con dos islas en medio, y un agua riquísima para beber, e inmediatamente después de las murallas se extendían lugares balsámicos como un prado cerca de la abadía de San Germán, donde se pasaban hermosísimas tardes jugando a la pelota.

Le había contado de sus penas de los primeros días, porque era menester encontrar una habitación, para compartirla con su compañero, sin dejar que los caseros los estafaran. Muy caro, habían encontrado un cuarto bastante espacioso, con una mesa, dos bancos, unos rellanos para los libros y un baúl. Había una cama alta con un edredón de plumas de avestruz, y otra baja sobre ruedas, con un edredón de plumas de oca, que de día se escondía debajo de la mayor. La carta no decía que, después de una breve vacilación sobre la distribución de las camas, se había decidido que cada noche los dos convivientes se habrían jugado al ajedrez la cama más cómoda, porque en la corte el ajedrez se consideraba un juego poco aconsejable.

Otra carta contaba que se despertaban temprano temprano, porque las clases empezaban a las siete y duraban hasta entrada la tarde. Con una buena ración de pan y una escudilla de vino se preparaban para escuchar a los maestros en una especie de establo donde, sentados en el suelo sobre poca paja, hacía más frío dentro que fuera. Beatriz se había conmovido y había aconsejado que no escatimara el vino, si no, un muchacho se siente débil durante todo el día, y que contratara a un fámulo, no sólo para que le llevara los libros, que pesaban muchísimo y llevarlos por cuenta de uno es indigno de una persona de abolengo, sino también para que comprara leña y encendiera con adelanto la chimenea de la habitación, de modo que estuviera bien caliente por la noche. Y para todos esos gastos había enviado cuarenta sueldos de Susa: como para comprarse un buey.

Al fámulo no lo contrataron y la leña tampoco la compraron, porque los dos edredones por la noche eran más que suficientes; la suma la gastaron de forma más juiciosa, visto que las veladas las pasaban en las tabernas, que estaban perfectamente calentadas, y permitían matar el hambre, después de una jornada de estudio, palpando el trasero de las siervas. Y además, en aquellos lugares de alegre restauración, como El Escudo de Plata, La Cruz de Hierro, o Los Tres Candelabros, entre una jarra y otra, uno se reforzaba con pasteles de cerdo o de pollo, dos pichones o un ganso asado y, si uno era más pobre, con callos o carnero. Baudolino ayudaba al Poeta, sin blanca, para que no viviera sólo de callos. Pero el Poeta era un amigo caro, porque la cantidad de vino que bebía hacía adelgazar a ojos vista a aquel buey de Susa.

Pasando por alto estos detalles, Baudolino había pasado a escribir de sus maestros y de las bellas cosas que aprendía. Beatriz era muy sensible a estas revelaciones, que le permitían satisfacer su deseo de saber, y leía una y otra vez las cartas en las que Baudolino le contaba de gramática, dialéctica, retórica, y de aritmética, geometría, música y astronomía. Pero Baudolino se iba sintiendo más y más vil, porque le callaba tanto lo que le urgía en el corazón, como todas las demás cosas que hacía, y que no se pueden decir ni a una madre, ni a una hermana, ni a una emperatriz, y mucho menos a la mujer amada.

Ante todo, jugaban a la pelota, es verdad, pero también se peleaban con la gente de la abadía de San Germán, o entre estudiantes de origen distinto, como decir picardos contra normandos, y se insultaban en latín, de manera que todos entendieran que se los ofendía. Cosas todas ellas que no gustaban al Gran Preboste, que enviaba a sus arqueros para que arrestaran a los más exaltados. Era obvio que entonces los estudiantes olvidaban sus divisiones y se dedicaban todos juntos a molerles las costillas a los arqueros.

Nadie en este mundo era más corruptible que los arqueros del Preboste: por lo tanto, si un estudiante era arrestado, todos tenían que echar mano a la bolsa para inducir a los arqueros a que lo liberaran. Pero eso hacía los placeres parisinos aún más caros.

En segundo lugar, un estudiante que no tiene asuntos amorosos es denigrado por sus compañeros. Desgraciadamente, lo menos accesible para un estudiante eran las mujeres. Estudiantes de sexo femenino se veían poquísimas, y todavía circulaban leyendas sobre la bella Eloísa, que le había costado a su amante el corte de sus vergüenzas, aunque una cosa era ser estudiante, y, por lo tanto, con pésima reputación y tolerado por definición, y otra cosa era ser profesor, como el grande e infeliz Abelardo. Con el amor mercenario no se podía derrochar demasiado, porque era caro, lo que obligaba a cultivarse a alguna siervecilla de posada, o a alguna plebeya del barrio, pero en el barrio había siempre más estudiantes que muchachas.

A menos que no se supiera vagabundear con aire embargado y la mirada de granuja por la Isla de la Cité, y se consiguiera seducir a señoras de buena condición. Muy apetecidas eran las mujeres de los carniceros de la Greve, los cuales, después de una honrada carrera en su oficio, ya no mataban animales sino que gobernaban el mercado de la carne, portándose como señores. Con un marido nacido manoteando cuartos de buey y llegado al bienestar en edad tardía, las mujeres eran sensibles a la fascinación de los estudiautes más apuestos. Estas damas vestían trajes suntuosos adornados con pieles, con cinturones de plata y de joyas, cosa que hacía difícil distinguirlas de las prostitutas de lujo, las cuales, a pesar de prohibirlo las leyes, osaban vestirse de igual manera. Ello exponía a los estudiantes a deplorables equívocos, por los cuales después eran escarnecidos por sus amigos.

Y si se conseguía conquistar a una verdadera señora, o incluso a una doncella incorrupta, antes o después maridos y padres se daban cuenta, se llegaba a las manos, cuando no a las armas, se terciaba un muerto o un herido, casi siempre el marido o el padre, y entonces se volvía a armar la gorda con los arqueros del Preboste. Baudolino no había matado a nadie, y solía mantenerse alejado de las trifulcas, pero con un marido (y carnicero) había tenido que vérselas. Osado en amor pero prudente en los asuntos de guerra, cuando el marido entró en el cuarto agitando uno de aquellos garfios para colgar a las bestias, intentó saltar inmediatamente por la ventana. Pero mientras calculaba juiciosamente la altura antes de tirarse, tuvo tiempo de hacerse con un costurón en la mejilla, adornando de este modo para siempre su rostro con una cicatriz digna de un hombre de armas.

Por otra parte, conquistar a las mujeres del pueblo no era cosa del otro jueves y requería de largas asechanzas (en menoscabo de las clases) y días enteros escudriñando por la ventana, lo cual generaba aburrimiento. Entonces se abandonaban los sueños de seducción y se tiraba agua a los que pasaban, o se importunaba a las mujeres tirándoles guisantes con la cerbatana, o incluso se mofaba a los maestros que pasaban por debajo, y si se enfadaban, se los seguía en procesión hasta su casa, tirándoles piedras contra las ventanas, porque al fin y al cabo los estudiantes los pagaban y tenían algún derecho.

Baudolino estaba diciéndole, de hecho, a Nicetas lo que le había callado a Beatriz, es decir, que se estaba convirtiendo en uno de esos clérigos que estudiaban artes liberales en París, o jurisprudencia en Bolonia, o medicina en Salerno, o magia en Toledo, pero que en ningún lugar aprendían los buenos modales. Nicetas no sabía si escandalizarse, asombrarse o divertirse. En Bizancio había sólo escuelas privadas para jóvenes de familias acomodadas, donde desde la más tierna edad se aprendía la gramática y se leían obras de piedad y las obras maestras de la cultura clásica; después de los once años se estudiaban poesía y retórica, aprendiendo a componer sobre los modelos literarios de los antiguos: y más extraños eran los términos que usaban, más complejas las construcciones sintácticas, más se le consideraba a uno preparado para un luminoso futuro en la administración imperial. Pero luego, o se convertían en sabios en un monasterio, o estudiaban cosas como el derecho y la astronomía con maestros privados. Con todo, se estudiaba seriamente, mientras parecía que en París los estudiantes hacían de todo, menos estudiar.

Baudolino lo corregía:

—En París se trabajaba muchísimo. Por ejemplo, después de los primeros años se tomaba parte ya en las disputas, y en la disputa se aprende a plantear objeciones y a pasar a la determinación, es decir, a la solución final de un problema. Y, además, no debes pensar que las clases son lo más importante para un estudiante, ni que la taberna es sólo un lugar donde se pierde el tiempo. Lo bueno del studium es que aprendes, sí, de los maestros, pero aún más de los compañeros, sobre todo de los que son mayores que tú, cuando te cuentan lo que han leído, y descubres que el mundo debe de estar lleno de cosas maravillosas y que para conocerlas todas, visto que la vida no te bastará para recorrer toda la tierra, no te queda sino leer todos los libros.

Baudolino había podido leer muchos libros con Otón, pero no imaginaba que pudiera haber tantos en el mundo como en París. No estaban a disposición de todos, pero la buena suerte, es decir, la buena asiduidad de las clases, le había hecho conocer a Abdul.

—Para decir qué tenía que ver Abdul con las bibliotecas es menester que dé un paso atrás, señor Nicetas. Así pues, mientras seguía una clase, soplándome los dedos como siempre para calentarlos, y con el trasero congelado, porque la paja protegía poco de aquel suelo, helado como todo París en aquellos días de invierno, una mañana observo a mi lado a un muchacho que por su tez parece un sarraceno, pero era pelirrojo, cosa que a los moros no les sucede. No sé si seguía la lección o perseguía sus pensamientos, el caso es que tenía la mirada perdida en el vacío. De vez en cuando se arrebujaba temblando en la ropa, luego volvía a mirar por los aires, y de vez en cuando trazaba algo en su tablilla. Estiro el cuello, y me doy cuenta de que un poco dibujaba esas cagarrutas de mosca que son las letras de los árabes, y lo demás lo escribía en una lengua que parecía latina pero que no lo era, y me recordaba incluso los dialectos de mis tierras. En fin, cuando se acabó la clase intenté trabar conversación con él; reaccionó amablemente, como si hiciera tiempo que deseara encontrar a alguien con quien hablar, nos hicimos amigos, nos pusimos a pasear a lo largo del río y me contó su historia.

El muchacho se llamaba Abdul, precisamente como un moro, pero había nacido de una madre que procedía de Hibernia, y ello explicaba sus cabellos pelirrojos, porque todos los que vienen de esa ínsula recoleta son así, y la fama los quiere extravagantes y soñadores. El padre era provenzal, de una familia que se había instalado ultramar después de la conquista de Jerusalén, cincuenta y pico años antes. Como Abdul intentaba explicar, esos nobles francos de los reinos ultramar habían adoptado las costumbres de los pueblos que habían conquistado, se vestían con turbante y otras turquerías, hablaban la lengua de sus enemigos y poco faltaba para que siguieran los preceptos del Alcorán. Razón por la cual un hibernio (a medias) pelirrojo, se llamaba Abdul, y tenía la cara quemada por el sol de aquella Siria donde había nacido. Pensaba en árabe, y en provenzal se narraba a sí mismo las antiguas sagas de los mares helados del Norte, oídas a su madre. Baudolino le preguntó inmediatamente si había venido a París para volverse a convertir en un buen cristiano y para hablar como se come, es decir, en buen latín. Sobre las razones por las que había ido a París, Abdul era bastante reticente. Hablaba de algo que le había pasado, por lo visto inquietante, de una especie de prueba terrible a la que había sido sometido todavía adolescente, de suerte que sus nobles padres habían decidido mandarlo a París para sustraerle a quién sabe qué venganza. Cuando hablaba de ello, Abdul se ensombrecía, se ruborizaba como puede ruborizarse un moro, le temblaban las manos, y Baudolino decidía cambiar de tema.

El muchacho era inteligente; después de pocos meses en París hablaba latín y la lengua rústica local, vivía con un tío, canónigo de la abadía de San Víctor, uno de los santuarios de la sabiduría de aquella ciudad (y quizá de todo el mundo cristiano) con una biblioteca más rica que la de Alejandría. Y así se explica cómo en los meses siguientes, por medio de Abdul, también Baudolino y el Poeta habían tenido acceso a aquel repositorio del saber universal.

Baudolino le había preguntado a Abdul qué estaba escribiendo durante la clase, y el compañero le había dicho que las notas en árabe concernían a ciertas cosas que decía el maestro sobre la dialéctica, porque el árabe es sin duda la lengua más adecuada para la filosofía. En cuanto al resto, estaba en provenzal. No quería hablar de ello, había soslayado el tema durante mucho tiempo, pero con el aire de quien pide con los ojos que se lo preguntes una vez más, y por fin había traducido. Eran unos versos que decían más o menos: Amor mío de tierra lejana /por vos duele todo el corazón... en vergel y tras cortina, / mi desconocida, amada compañera mía.

—¿Escribes versos? —había preguntado Baudolino.

—Canto canciones. Canto lo que siento. Yo amo a una princesa lejana.

—¿Una princesa? ¿Quién es?

—No lo sé. La vi, o mejor, no precisamente, pero es como si la hubiera visto, mientras estaba preso en Tierra Santa... en fin, mientras vivía una aventura de la que todavía no te he hablado. El corazón se me encendió, y juré amor eterno a esa Señora. Decidí dedicarle mi vida. Quizá un día la encuentre, pero tengo miedo de que suceda. Es tan bello languidecer por un amor imposible.

Baudolino iba a decirle y bravo bonete, como decía su padre, pero luego se acordó que también él languidecía por un amor imposible (aunque él a Beatriz la había visto con toda seguridad, y su imagen le obsesionaba por las noches) y se había enternecido por la suerte del amigo Abdul.

He ahí cómo empieza una hermosa amistad. Esa misma noche, Abdul se presentó en la habitación de Baudolino y del Poeta con un instrumento que Baudolino no había visto nunca, con forma de almendra y con muchas cuerdas tensas, y dejando vagar los dedos por aquellas cuerdas cantó:

se clarea como suele,

la zarzarrosa florece

y el ruiseñor en su rama

entona su canción llana,

de dulzura la embellece

y es de la mía hermana.

Amor de tierra lejana

mi corazón por ti duele:

sin remedio desvanece

pues no encuentra a la que llama;

y cual vergel te engalana,

tras cortina te enaltece,

oh incógnita soberana.

Cada día, en mí se acrece

el anhelo por mi dama.

No hay judía ni cristiana,

sarracena, Dios no quiere

ni a este mundo pertenece

la que en belleza le gana.

Maná es tu amor y se agradece.

Raya el alba y anochece,

al objeto que más ama

aspira un pecho y mana

una lágrima que hiere:

espina que me enaltece,

dolor que con gozo sana

el amor que me estremece.

La melodía era dulce, los acordes despertaban pasiones desconocidas o adormecidas, y Baudolino pensó en Beatriz.

—Cristo Señor, dijo el Poeta ¿por qué no sé escribir yo unos versos tan bellos?

—Yo no quiero convertirme en poeta. Canto para mí, y basta. Si quieres, te los regalo, —dijo Abdul, ya enternecido.

—Ah sí, —reaccionó el Poeta—, si los traduzco yo del provenzal al tudesco, se vuelven pura mierda...

Abdul se convirtió en el tercero de aquella compañía y, cuando Baudolino intentaba no pensar en Beatriz, aquel maldito moro pelirrojo cogía su maldito instrumento y cantaba canciones que a Baudolino le roían el corazón.

Ruiseñor entre las frondas

que amor das, y lo pretendes

de tu alegre compañera,

con tu canto me sorprendes:

brilla el río, ríe el prado,

ameno reina por doquier

del corazón un gran placer:

Y ansia tengo de amistad,

de las joyas que yo anhelo

sólo hay una que me agrada

y es la ofrenda de su cielo:

su cuerpo esbelto y hermoso

plena armonía da a su albor,

y a su amor bueno, buen sabor.

Baudolino se decía que un día habría escrito también él canciones para su emperatriz lejana, pero no sabía muy bien cómo se hacía, porque ni Otón ni Rahewin le habían hablado nunca de poesía, como no fuera cuando le enseñaban algún himno sagrado

De momento, se aprovechaba bastante de Abdul para acceder a la biblioteca de San Víctor, donde pasaba largas mañanas, robadas a las clases, rumiando con labios entreabiertos sobre textos fabulosos, no los manuales de gramática, sino las historias de Plinio, la novela de Alejandro, la geografía de Solino y las etimologías de Isidoro...

Leía de tierras lejanas donde viven los cocodrilos, grandes serpientes acuáticas que después de haberse comido a los hombres lloran, mueven la mandíbula superior y no tienen lengua; los hipopótamos, mitad hombres y mitad caballos; la bestia leucrocota, con el cuerpo de burro, el cuarto trasero de ciervo, pecho y muslos de león, pezuñas de caballo, un cuerno ahorquillado, una boca cortada hasta las orejas de donde sale una voz casi humana y en lugar de los dientes un hueso continuo. Leía de países donde vivían hombres sin articulaciones en las rodillas, hombres sin lengua, hombres con las orejas grandísimas con las cuales protegían sus cuerpos del frío, y los esciápodos, que corrían velocísimos sobre un solo pie.

No pudiendo mandar a Beatriz canciones que no eran suyas (y aunque las hubiera escrito, no se hubiera atrevido) decidió que, así como a la amada se le envían flores o joyas, él le habría ofrecido todas las maravillas que iba conquistando. Así le escribía de tierras donde crecen los árboles de la harina y de la miel, del monte Ararat, sobre cuya cima, los días tersos, se divisan los restos del arca de Noé, y los que han subido hasta allá arriba dicen haber metido el dedo en el agujero por el que huyó el demonio cuando Noé recitó el Benedícite. Le hablaba de Albania, donde los hombres son más blancos que en cualquier otro lugar, y tienen pelos ralos como los bigotes del gato; le hablaba de un país donde si uno se vuelve hacia oriente proyecta su sombra hacia la propia derecha; de otro habitado por gente ferocísima, donde cuando nacen los niños todos se ponen de luto estricto, y dan grandes fiestas cuando mueren; de tierras donde se elevan enormes montañas de oro custodiadas por hormigas del tamaño de un perro, y donde viven las amazonas, mujeres guerreras que tienen a los hombres en la región colindante: si generan un varón, lo mandan al padre o lo matan; si generan una mujer, le quitan el seno con un hierro al rojo vivo; si es de alto rango, el seno izquierdo de manera que pueda llevar el escudo; si es de bajo rango el seno derecho para que pueda tirar con el arco. Y, por fin, le contaba del Nilo, uno de los cuatro ríos que nacen del monte del Paraíso Terrenal, fluye por los desiertos de la India, se aventura en el subsuelo, resurge cerca del monte Atlas y luego se arroja al mar atravesando Egipto.

Pero cuando llegaba a la India, Baudolino casi se olvidaba de Beatriz, y su mente se dirigía a otras fantasías, porque se le había metido en la cabeza que por aquellas partes debía de estar, caso de existir, el reino de aquel Presbyter Johannes de quien le había hablado Otón. En Johannes, Baudolino nunca había dejado de pensar: pensaba en él cada vez que leía sobre un país desconocido, y todavía más cuando en el pergamino aparecían miniaturas multicolores de seres extraños, como los hombres cornudos, o los pigmeos, que se pasan la vida combatiendo contra las grullas. Pensaba tanto en él, que ya hablaba consigo del Preste Juan como si fuera un amigo de familia. Y, por lo tanto, saber dónde se encontraba era para él asunto de suma importancia y, si no se hallaba en ninguna parte, aún más debía encontrar una India donde ponerlo, porque se sentía vinculado por un juramento (aunque nunca lo hubiera hecho) con el amado obispo moribundo.

Había hablado del Preste a sus dos compañeros, que enseguida se sintieron atraídos por el juego, y le comunicaban a Baudolino todas las noticias vagas y curiosas, encontradas hojeando códices, que pudieran oler a los inciensos de la India. A Abdul le había pasado por la mente que su princesa lejana, si lejana había de ser, debía de esconder su fulgor en el país más lejano de todos.

—Sí, —contestaba Baudolino—, pero ¿por dónde se pasa para ir a la India? No debería quedar lejos del Paraíso Terrenal, y, por lo tanto, a oriente de Oriente, justamente donde acaba la tierra y empieza el Océano...

Todavía no habían empezado a seguir las clases de astronomía y tenían ideas vagas sobre la forma de la tierra. El Poeta estaba convencido todavía de que era una larga extensión plana, en cuyos límites las aguas del Océano caían, Dios sabe dónde. A Baudolino, en cambio, Rahewin le había dicho —aun con cierto escepticismo— que no sólo los grandes filósofos de la antigüedad, o Ptolomeo padre de todos los astrónomos, sino también San Isidoro había afirmado que se trataba de una esfera; es más, Isidoro estaba tan cristianamente seguro de ello que había fijado la amplitud del ecuador en ochenta mil estadios. Ahora bien, se curaba en salud Rahewin, era igualmente verdad que algunos Padres, como el gran Lactancio, habían recordado que, según la Biblia, la tierra tenía la forma de un tabernáculo y, por lo tanto, cielo y tierra juntos había que verlos como un arca, un templo con su hermosa cúpula y su suelo, en definitiva, una gran caja y no una pelota. Rahewin, como el hombre prudentísimo que era, se atenía a lo que había dicho San Agustín, que a lo mejor tenían razón los filósofos paganos y la tierra era redonda, y la Biblia había hablado de tabernáculo de manera figurada, pero el hecho de saber cómo era no ayudaba a resolver el único problema serio de todo buen cristiano, es decir, cómo salvar el alma, por lo que dedicarle aunque sólo fuera media hora a rumiar sobre la forma de la tierra era tiempo perdido.

—Me parece justo, decía el Poeta, que tenía prisa por ir a la taberna, además, es inútil buscar el Paraíso Terrenal, porque seguro que era una maravilla de jardines colgantes, pero lleva deshabitado desde los tiempos de Adán, nadie se ha preocupado por reforzar los bancales con setos y balates, y durante el diluvio debe de haberse derrumbado todo en el Océano.

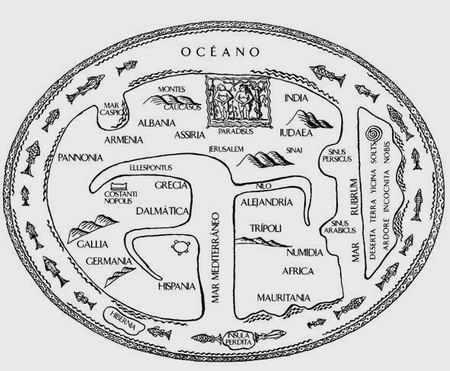

Abdul, en cambio, estaba segurísimo de que la tierra estaba hecha como una esfera. Si fuera una sola extensión plana, argumentaba con indudable rigor, mi mirada —que mi amor vuelve agudísima, como la de todos los amantes— conseguiría divisar en la lejanía un signo cualquiera de la presencia de mi amada, allá donde, en cambio, la curva de la tierra la sustrae a mi deseo. Y había hurgado en la biblioteca de la abadía de San Víctor, hasta encontrar unos mapas que había reconstruido un poco de memoria para sus amigos.

—La tierra se encuentra en el centro del gran anillo del Océano, y está dividida por tres grandes cursos de agua, el Helesponto, el Mediterráneo y el Nilo.

—Un momento ¿dónde queda Oriente?

—Aquí arriba, naturalmente, donde está Asia, y en la extremidad de Oriente, precisamente allá donde nace el sol, ves el Paraíso Terrenal. A la izquierda del Paraíso, el monte Cáucaso, y allí cerca el mar Caspio. Ahora, debéis saber que hay tres Indias, una India Mayor, calentísima, justo a la derecha del Paraíso, una India Septentrional, más allá del mar Caspio, y, por lo tanto, aquí arriba a la izquierda, donde hace tanto frío que el agua se vuelve de cristal, y donde están las gentes de Gog y Magog, que Alejandro Magno aprisionó detrás de un muro, y, por último, una India Templada, cerca de África. Y África la ves abajo a la derecha, hacia el mediodía, donde corre el Nilo, y donde se abren el golfo Arábigo y el golfo Pérsico, justo en el mar Rojo, allende el cual está la tierra desierta, cerquísima del sol del ecuador, y tan caliente que nadie puede aventurarse en ella. A occidente de África, cerca de Mauritania, están las ínsulas Afortunadas, o la ínsula Perdida, que fue descubierta hace muchos siglos por un santo de mis tierras. Abajo, hacia el septentrión, está la tierra donde vivimos nosotros, con Constantinopla sobre el Helesponto, y Grecia, y Roma, y, en el extremo septentrión, los germanos y la ínsula Hibernia.

—Pero ¿cómo puedes tomar en serio un mapa como ése, —se mofaba el Poeta—, que te presenta la tierra plana, mientras tú sostienes que es una esfera?

—Y tú ¿cómo razonas? —se indignaba Abdul—. ¿Conseguirías representar una esfera de manera que se viera todo lo que está encima? Un mapa debe servir para buscar el camino, y cuando andas no ves la tierra redonda, sino plana. Y además, aunque es una esfera, toda la parte inferior está deshabitada y ocupada por el Océano, puesto que, si alguien tuviera que vivir allí, viviría con los pies hacia arriba y la cabeza para abajo. Así pues, para representar la parte superior basta un círculo como éste. Claro que quiero examinar mejor los mapas dela abadía, entre otras cosas porque en la biblioteca he conocido a un clérigo que sabe todo lo que hay que saber sobre el Paraíso Terrenal.

—Sí, estaba allí mientras Eva le daba la manzana a Adán, —decía el Poeta.

—No es necesario haber estado en un sitio para saberlo todo sobre él, respondía Abdul; si no, los marmeros serían más sabios que los teólogos.

Esto, le explicaba Baudolino a Nicetas, para decir cómo desde los primeros años en París, y todavía casi imberbes, nuestros amigos habían empezado a dejarse cautivar por aquel tema que muchos años más tarde los habría llevado a los extremos confines del mundo.

Umberto Eco

Umberto Eco